大凉山,这片位于四川省凉山彝族自治州的神奇土地,作为全国最大的彝族聚居区,曾因相对封闭的地理环境,被视作“中国最贫困角落之一”。然而,如今的大凉山已焕发出全新的生机,成为风光旖旎,百姓安居乐业的胜地。

美姑县依嘎村,是大凉山彝族美丽乡村的典范。这里承载着彝族深厚的文化底蕴,黑瓦黄墙的新农舍,平坦的柏油路,展现出新农村景象。2025年4月5日至26日,在韩玉臣先生的带领下,我们写生团一行走进依嘎村,开启了为期21天的写生之旅,这也是我第19次外出写生。

依嘎村海拔2500米左右,山势舒缓,土石相依,草木葱茏,因海拔差异,造就了“一山见四季”的奇妙景观。每逢阴雨天,云雾缭绕山间,既磅礴壮观又充满神秘色彩。

彝族,拥有3000余年历史,作为中国第六大少数民族,有黑白彝之分,大凉山便是他们重要的聚居地。彝文有800多个常规字,承载着民族的智慧与记忆。依嘎村的村民身着典型的彝族服饰。男子身披毛毡,头顶蓄发辫,以青布缠绕并扎成锥形结,这便是象征彝族男子威武、地位与尊严的“英雄结”,又称“天菩萨”。女子服饰则琳琅满目,宽边大袖的右衽大襟衣,饰以各种精美的挑花刺绣,色彩艳丽,下身搭配百褶裙,以褶多为贵。男人饮酒之风较盛,女子不乏吸烟之习,每家育有五、六个孩子也实属平常。他们生活简朴随性,衣物常常随手放置。

此次写生,我依旧选用卡纸宣纸,将画笔聚焦于大凉山依嘎村的自然风光。最初几天,天气炎热,紫外线异常强烈,皮肤不仅晒的黝黑,还脱掉一层皮,写生时常不在状态,画了三四张,皆不尽人意。经过调整,我借助手机,研究相关的写生作品,从选景、构图、取舍等方面有了借鉴与思考,当心中有了整体的布局,下笔就会自如顺畅。

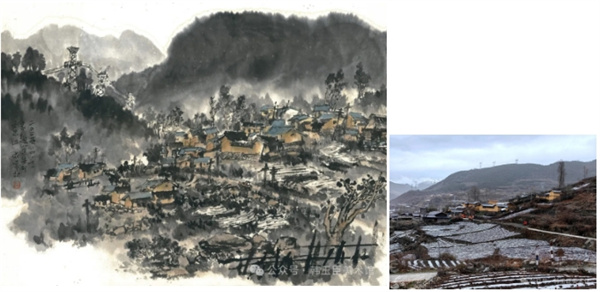

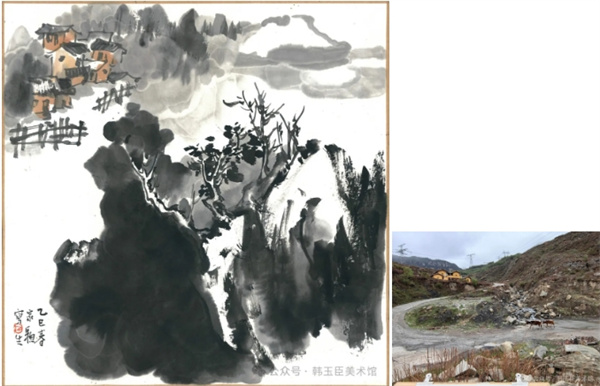

高原气候,瞬息万变。到了第四天,气温骤降至零下1度,天空飘起了雪粒,为了珍惜宝贵的写生时间,我寻到了一处遮风的墙角。这里,视野开阔,依嘎村全貌尽收眼底:错落的彝家宅院,蜿蜒的山间小路,繁茂的树林,层叠的梯田以及朦胧的远山,都成为我画中的素材。为使画面既丰富又不凌乱,我采用国画的平远透视法构建整体构图,用虚实相生的手法处理密集的房屋与树木,远山则以概括之笔勾勒。尽管一天下来,手脚早已冻得通红,但能将宏阔的场景跃然纸上,所有的疲惫都烟消云散。

大凉山写生 39×53cm

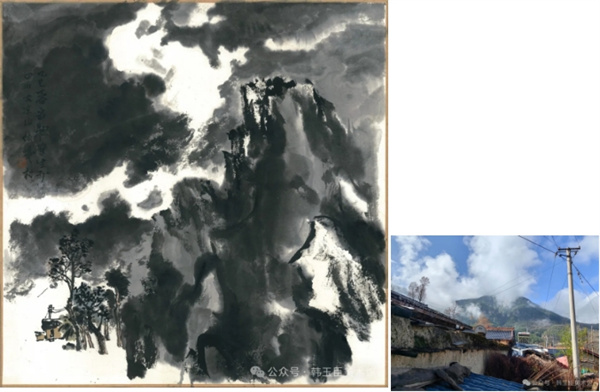

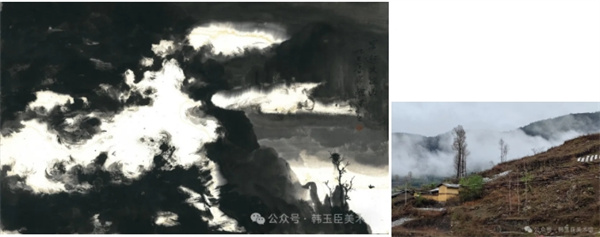

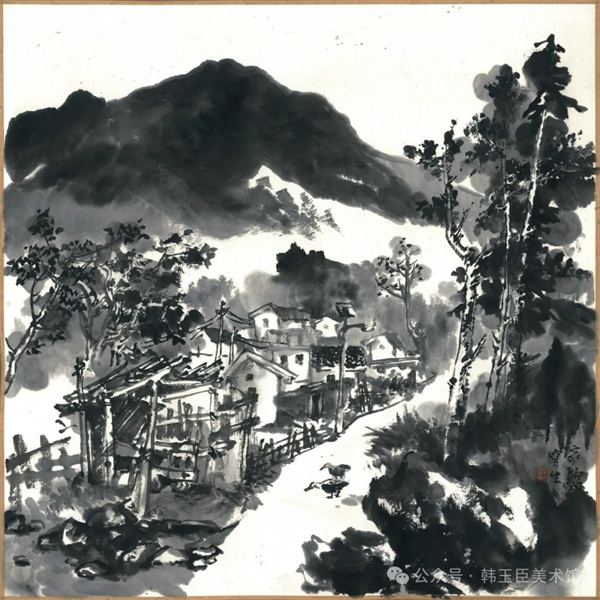

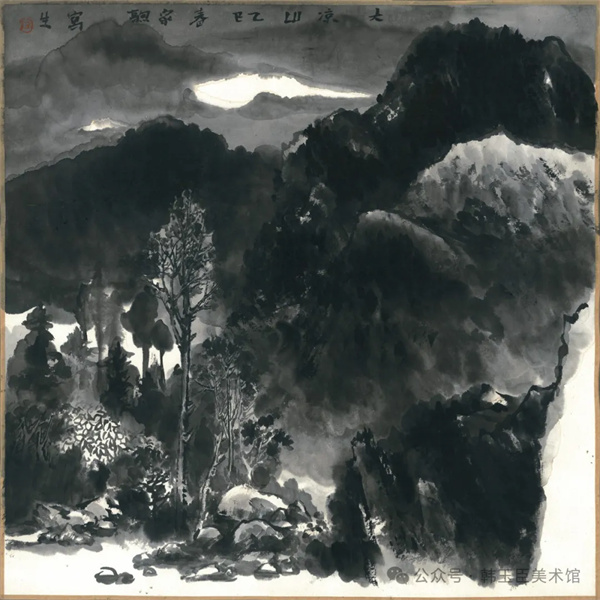

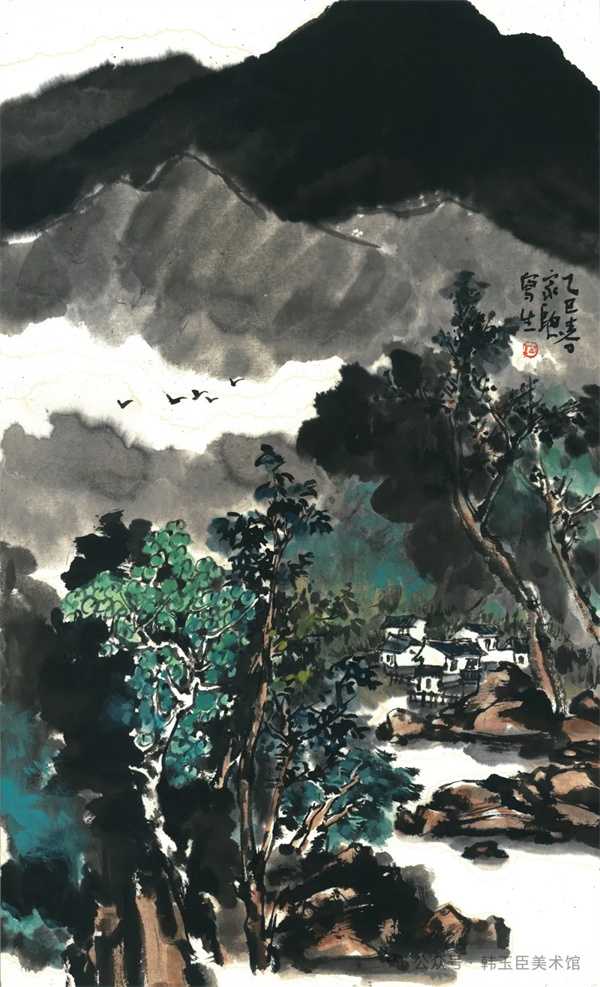

每次对景写生,都由衷地感叹大自然的鬼斧神工。与太行山的雄伟相比,大凉山秀美且神秘,尤其是云雾弥漫时,宛若仙境,为了画好这如梦似幻的云山之景,我反复揣摩与实践,最终找到了突破点,通过巧妙取舍笔墨结构进行表现,既要避免将云画的杂乱、繁复,又不能使其僵化,力求让云在画面中灵动凸显,以达到“气韵生动”的效果,这也是我多年写生以来,对云表现的感悟。

大凉山写生 43×43cm

大凉山写生 65×39cm

大凉山写生 65×39cm

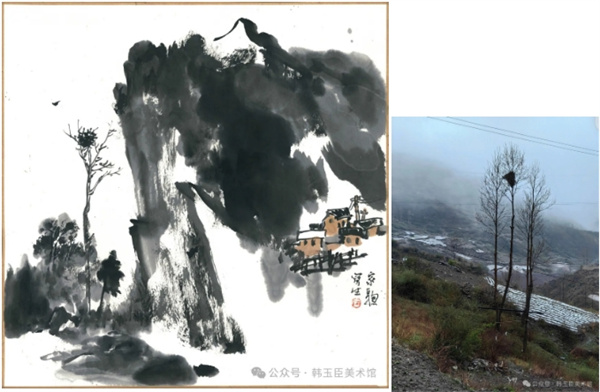

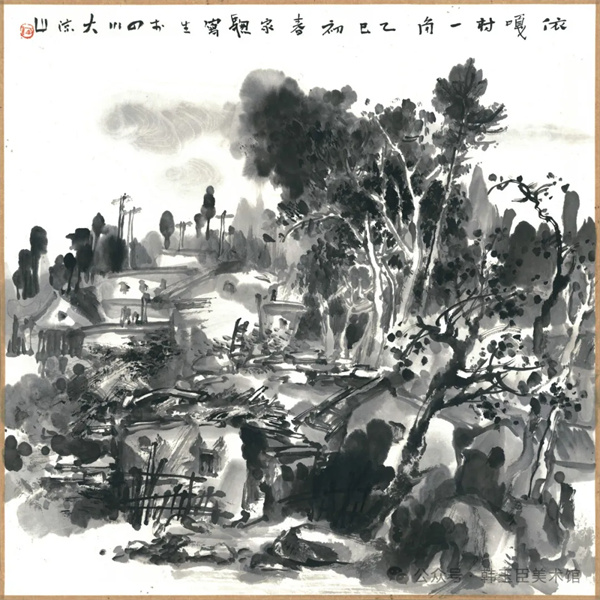

以国画大写意方式写生,颇具难度,既要求笔墨凝练,以书入画,又需简洁概括,尤其是留白,必须恰到好处且寓意深远。进行了十几天写生之后,手法已渐趋熟练,我不再满足于传统写实画法,遂尝试大写意写生。以《鸟巢》这幅作品为例,我并未如实描绘现实中的树木,而是以几根线条勾勒树的轮廓,着重突出“鸟巢”的形象,再以树下一丛杂树相呼应,使其稳固在空中。画面右侧,几笔干墨做支撑,大块的浓墨与淡墨表现山体的厚重,山上点缀的几座房屋增添了山村的生活情趣。通过寥寥几笔和大面积的留白,表现出彝族村寨的独特面貌,颇有“一叶知秋”之妙。这幅作品,使我对大写意写生有了新的体会,随后又画了几幅类似风格的画作。

鸟巢 43×43cm

大凉山写生 43×43cm

写生,以自然为师,大凉山宛如一座取之不尽的灵感宝库,赋予我无尽的创作激情。我寄情于笔端,描绘它的雄浑壮阔之美,超逸灵动之美。为了分享我的写生成果,我从30多幅作品中挑选了24幅进行展示,期望大家能从中感受到大凉山的魅力与国画的意蕴。

2025年4月29日

写 生 作 品 赏 析

大凉山写生 43×43cm

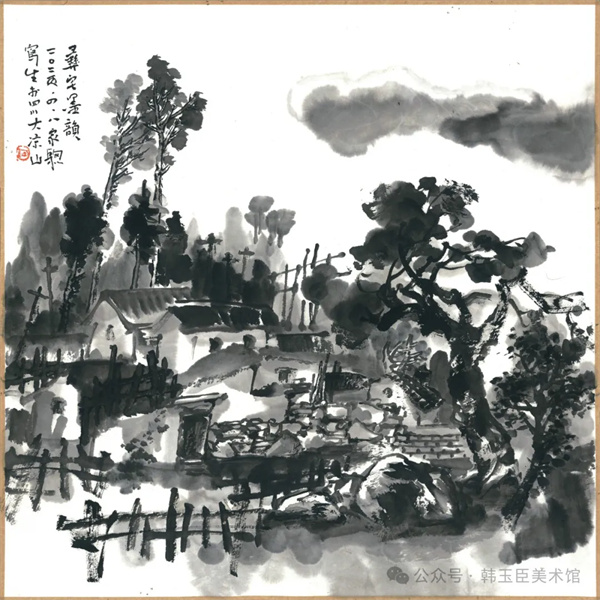

彝宅墨韵 43×43cm

依嘎村一角 43×43cm

大凉山写生 43×43cm

大凉山写生 39×65cm